- TOP

- 〉

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。

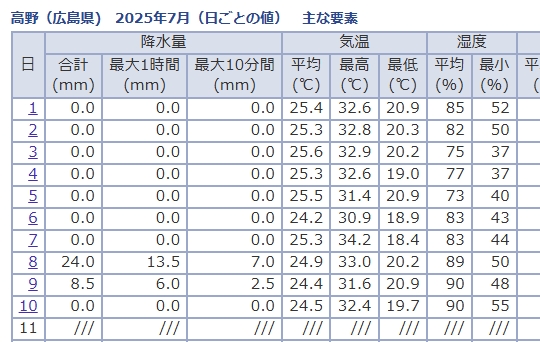

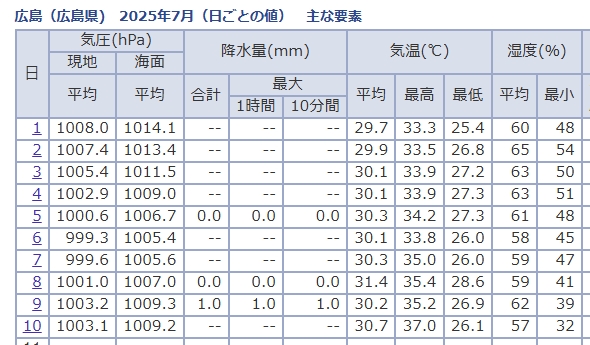

今年は梅雨が早く明けて、連日気温の高い日が続いています。標高約600メートルで涼しい高野町でも30℃を超える暑い日が続いていますが、広島市や県北の三次市内、庄原市内と比べて最高気温は3~4℃低く、最低気温は20℃くらいで7~8℃低く過ごしやすくなっています。

夏休みの避暑に高野町に訪れてみませんか!ここでは夏の遊びや観光スポットをお知らせします。

<雄滝(おんだき)・雌滝(めんだき)>

大鬼谷オートキャンプ場を奥に約1キロ上ると雌滝、さらに300メートル上ると雄滝があります。このあたりまで来ると道路上でも涼しく感じられます。滝に下りると真夏でも涼しく滝の水は冷たくて、避暑に最適です。水の中に入って遊ぶ人も多く見かけることもできます。

<大鬼谷オートキャンプ場>

広島県内外から多くの方が訪れる人気のキャンプ場です。木々に囲まれて高野町の中でも一段と涼しい場所です。キャンプだけでなく、ツリーアドベンチャーやレンタサイクルなどのアクティビティも楽しめます。

<かっぱ公園>

高野町のこどもの水遊びスポット。大鬼谷キャンプ場から続く川の下流で、浅瀬になっているので小さなお子様でも安心して遊べます。公衆トイレもあり休憩にも良いです。

<道の駅たかの>

高野りんご、高野大根、トマトなどの特産物をはじめとする庄原産の農産物や加工品が並ぶ、庄原の魅力がぎっしり詰まった道の駅です。お買い物だけでなく、カフェレストラン「そらら」では、庄原の食材をふんだんに使ったランチバイキングやカフェメニュー、フードコート「たかのキッチン」では、うどん・ラーメン・カレーなどの手軽に食べれるメニューが楽しめます。暑い日には、「たかのキッチン」でのジェラートがおすすめです!

<営業時間> カフェレストラン「そらら」 11:00~17:00 たかのキッチン 9:15~18:00(L.O 17:30) ※定休日 第二水曜日 第四水曜日

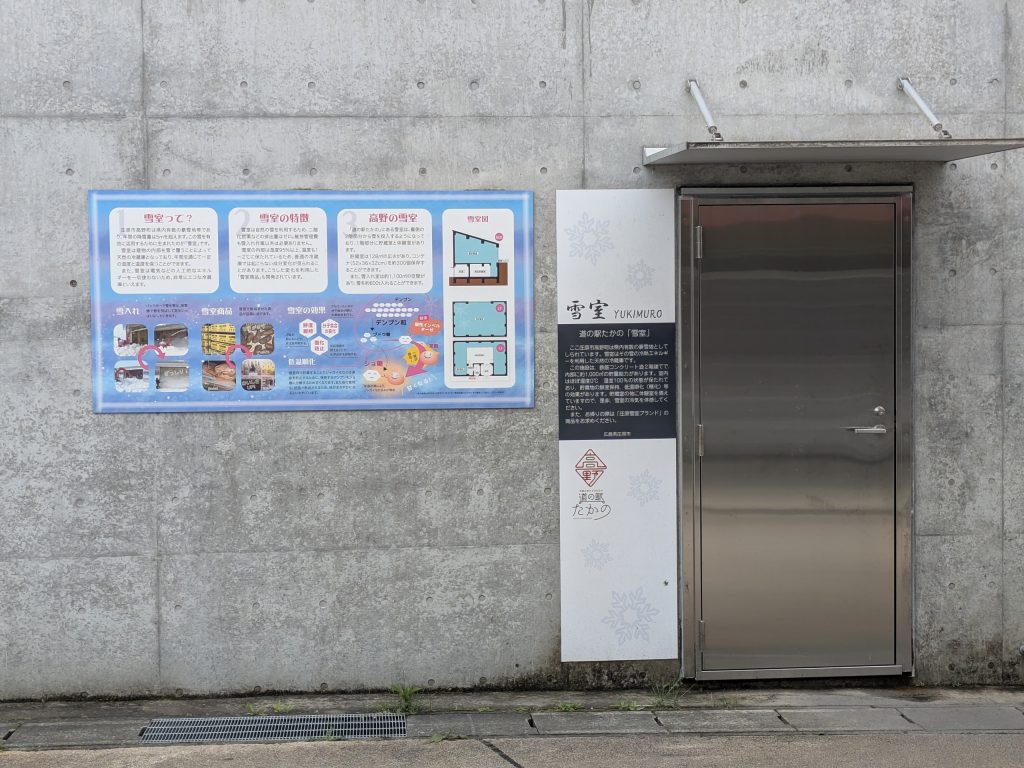

<道の駅たかの「雪室」>

道の駅たかの内にある、高野町の雪を生かした「自然の冷蔵庫」 豪雪地帯高野町で冬の間に降り積もった雪を大量に入れて、一年中冷蔵庫として使われています。雪室の中は1~2℃に保たれていて、地域の特産品や加工品を入れて熟成や保存をしています。

雪室の中に自由に入って見学することもできるので、暑い日にはおすすめです!

営業時間 9:00~18:00 ※冬季休業(12月~3月)

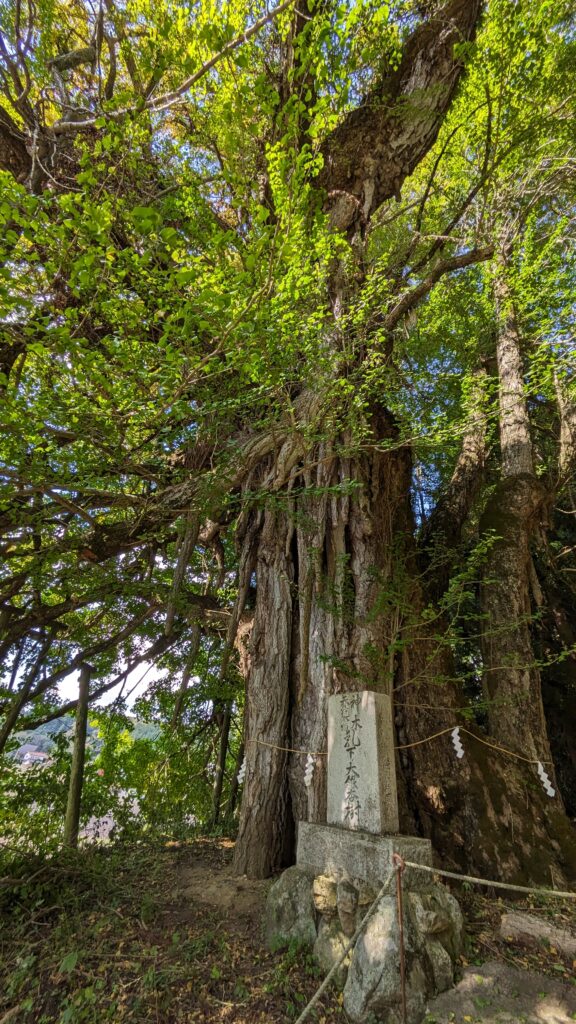

上高野山の乳下がりイチョウ

高野町新市の天満神社の境内にある県下第1位の巨木で県の天然記念物です。樹齢1000年とも言われていて、枝から乳のような気根が垂れ下がっていることからこの名がつけられています。10月下旬から11月上旬に黄色に染まりますが、夏の時期は緑の葉のイチョウが楽しめます。境内に入ると別世界のように涼しく、イチョウを見ながら涼んでいただけます。

広島市に比べて高野町では1日の平均気温が5~6℃低くなっています。毎日暑い日が続きますが、夏休みの行楽に高野町で避暑をしながら楽しんでみるのはいかがでしょうか!

2025年7月上旬の広島市と高野町の気温の比較

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。

今年は例年よりもかなり早く梅雨が明けて、暑い日が続いています。高野町でも30度を超える暑い日が続いています。今年も5月10日にたかの体験でコシヒカリ、5月17日に藤井酒造さんとの酒米の田植えイベントで新千本を皆さんに手植えしていただきました。約一か月半経った苗の成長をお伝えします。

☆ コシヒカリ ☆

<5月10日たかの体験にて撮影>

<約1か月後の6月15日撮影> この時期気温の低い日が続き、稲の育ちが例年よりも悪く感じられて、心配な日が続きました。

<7月2日撮影> 6月後半になり気温も高くなり稲も成長をみせて、昨年と変わらないくらいになり、安心しています。

☆ 新千本 ☆

<5月17日撮影 藤井酒造善七を楽しむ会> 田植え直後の様子

<7月2日撮影> コシヒカリと同じく6月後半から分けつが進み成長しました。

6月中旬から気温が上がり、稲の成長も順調ですが、梅雨が短く早くから気温が高くなっているので今後の状況を少し心配しています。高野町では最高気温が30度を超えても最低気温は20度くらいなので、10数度の寒暖差がありこの寒暖差で美味しいお米ができるのかなと思っています。

9月下旬には、この田んぼで稲刈りのイベントを行います。美味しいお米ができるように天候にあわせてしっかりと管理していきたいと思います。

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。この週末、6月7(土)8(日)の2日間、周年祭が行われます。高野町や庄原の美味しい食材やグルメが集まるだけでなく、連携している道の駅のグルメも楽しめます。沢山の企画も用意されて楽しめますので、ぜひ遊びに来てみてください!!

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。先週のたかの体験に続き、手植え体験を行いました。今回のイベントは竹原市の藤井酒造さんの「善七の会」と高野町で行うイベントでした。昨年の春、秋に続き3回目で70名近い参加者と地元高野の方を合わせて90名以上の大きなイベントになりました。

当日は朝10時30分に大型バスに乗って参加者の皆さんが到着。朝方まで降った強い雨もやみ、田植え体験も無事にできそうで、ほっとしました。

まずは田植え体験、この日は参加者のうち約50人が田植え体験を行い、6a(アール)の田んぼに酒造りに使う中生新千本を苗箱12箱を手植えしていきました。

参加の皆さんは田んぼに引かれた線に合わせて植えていき、苗が無くなると地元の方が畔から投げ入れて、それをキャッチしてまた植えていくをくりかえして、約1時間で綺麗に植え付けることができました。

田植えでついた泥はみなさん小川や水路で洗い落としていました。シャワーホースも何本か用意していましたが、田舎では小川の方が気持ちよくて良いみたいです。

藤井酒造の善七、龍勢、夜の帝王などの日本酒と高野さん無肥料無農薬ホップを使った地ビール、御妻女神社ビールが振舞われました。

地元の方々に作っていただいた、高野町産の食材を使った里山料理が並びました。地元の人も一度にこんなに沢山の種類の山菜料理を食べたことがないと言うほど沢山の料理が並びました。

さざえや猪肉、アスパラなどの炭火焼や、なかなか食べることのない香茸むすびも好評でした。

古民家の大広間と庭先で地域の方々と交流をしながら食事を楽しんでいただきました。道の駅たかのの駅長さんから道の駅の紹介や高野町についてお話もいただきました。

昼食後にはタケノコ堀りや田んぼの畔や裏山を散策したりと里山の雰囲気を楽しまれる方も多くいらっしゃいらっしゃいました。

このイベントも3回目となり何度もされていただいている方も多く、地元の方との交流も多くなってきて、楽しいイベントになってきました。秋にはもっと高野町の里山の魅力を体験してもらえるようにしていきたいと思います。

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。 里山体験をして高野町の四季を感じるイベント「たかの体験」。春の「手植え体験と羽釜炊きごはん」が5月10日(土)に開催されました。今回も定員20名の予約はすぐに満員になり、キャンセル待ちになりました。この日は定員を増やして27人の方が広島市内などから参加してくれましたので、その様子をお伝えします。

当日は朝の10時に下高自治振興センターに集合。車で3分ほどのところにある体験会場の田んぼに移動します。曇り空で気温も高くなく、田植え体験には良い天候でした。

春のたかの体験の会場の様子です。真ん中の三角の田んぼが手植え体験会場、左下の竹やぶでタケノコ堀をし、母屋の大広間と庭で昼食を食べていただき、昼食後は裏山も含めた2ヘクタールの敷地内を自由に散策して里山の古民家を楽しんでいただきました。

参加者の皆さんは裸足で田んぼに入り田植えを行いました。田んぼに引かれた線に従って植えていきます。皆さん楽しみながら、でも後半は少し疲れた様子でしたが、小さなお子様も頑張って植えてくれました。約1時間半かけて用意した苗箱10箱、面積にして6a(アール)を植えることが出来ました。

田植えでついたどろを皆さん水道ではなく、水路や小川で落としていました。

田植えをした田んぼの横にある古民家に移動して、昼食タイムです。羽釜で炊いた白米とたけのこご飯、高野の漬物名人が漬けた大根人参はもちろん山菜やふきなどの漬物盛り合わせ、高野味噌を使った肉みそ、アスパラ・タケノコ・椎茸の炭火焼などなど高野産の春の食材を使った料理を楽しみました。

古民家の大広間や庭先のお好きな所で食事をして里山の雰囲気を味わっていただきました。

昼食の後には古民家裏の竹やぶでタケノコ堀りをしました。お子様たちは初めてタケノコを掘るようで、タケノコが採れると歓声を上げて喜んでいました。

採れたタケノコはぬかと一緒にお持ち帰りいただき、おうちでも楽しんでいたきました。この時期はタケノコが生えすぎるので、沢山掘ってもらえるととても助かります。

今回も沢山の方にさんかいただき、高野町の里山を楽しんでいただけたのかなと思います。今回の会場は地域おこし協力隊の僕の家で、都市部の方々にリアルな田舎体験をしていただきたくて、購入しました。昨年から高野体験を僕の家で行わせていただいていますが、毎回参加者さんが里山体験を楽しむ姿を見て嬉しく思っています。次回夏はふるさと村高暮で行われますが、秋・冬はまたここで開催されます。参加者の皆さんにもっと田舎の里山を感じていただけるようにし家も進化させていきたいと思っています。

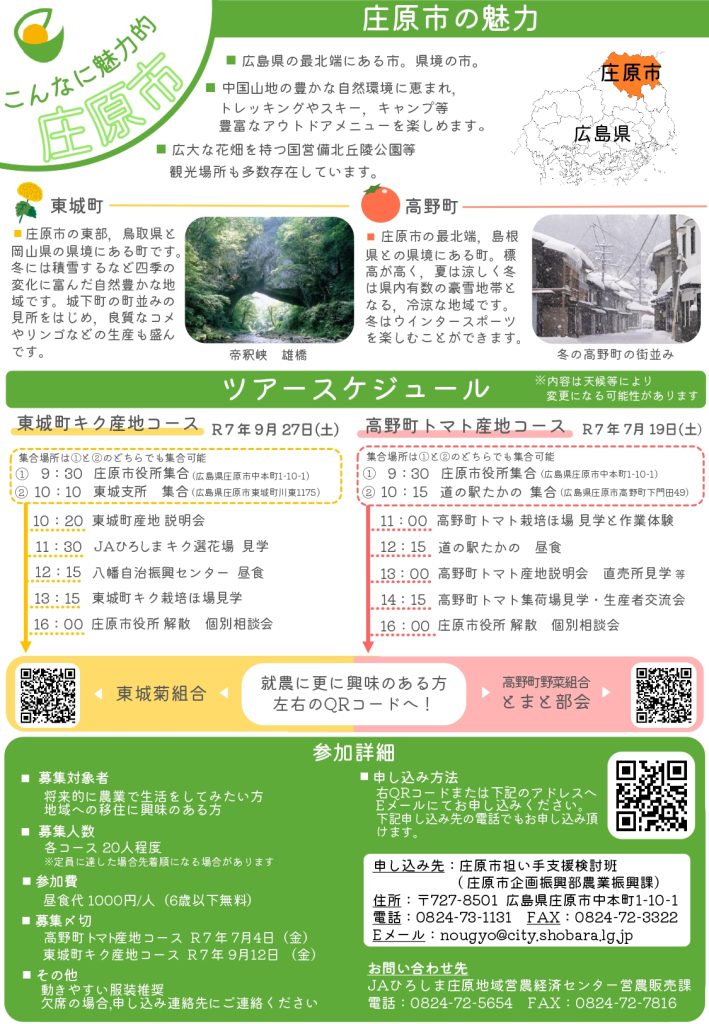

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。高野町で毎年行われている「高野町トマト農見学ツアー」が今年も行われることになりました。就農を考えている方、庄原への移住を考えている方を対象に募集しています。僕も二年前に参加して、新規就農に関してとても参考になりました。移住のサポートや空き家についても知ることができるので、将来就農を考えている方だけでなく、田舎への移住を考えている方にもおすすめです。

興味のある方は、ぜひ参加申し込みをしてみてください! また、ご不明な点があれば上記電話番号に気軽にお問合せください。

過去の見学ツアーの様子です。トマトの圃場でトマトの不要な芽を取る「芽かき」を作業体験。

集荷場で出荷の説明を聞いた後に出荷作業を体験。

道の駅たかので昼食後に、市役所、JAひろしま、道の駅たかの、高野町トマト部会、高野町下高自治振興区、それぞれの職員から新規就農の補助金や生産について、出荷について、移住についてなどの説明があり、中山間部に移住して新規就農をするイメージがとても分かり易く知ることができました。

当日は僕も作業を見学したり、移住や空き家に関しての説明をさせていただく予定ですので、一緒に体験などしてみませんか!沢山の方のご参加をお待ちしております。

こんにちは地域おこし協力隊の佐々木です。4月になっても寒い日が続いていましたが、中旬から急に暖かくなり、高野町にも春がやってきました。町内ではいろいろな場所で桜が見ごろを迎えました。高野町に移住して来てから冬は豪雪と寒さで厳しいだけに、春が来る喜びをすごく感じるようになりました。そんな高野の春の様子をお伝えします。

高野町の桜と言えばやはり「円正寺のしだれ桜」楼門の両脇に咲くしだれ桜は樹齢300年と言われている巨木で、今年も綺麗に咲いてくれました。

町内をドライブすると里山に咲く桜の景色をところどころで目にすることができました。

僕の家に植えてある彼岸桜も、今年は綺麗に咲いてくれました。

これから高野町は良い季節になります。もう少しすると田植えが始まり、里山の田園風景が見ることができますし、道の駅では高野産の野菜が販売され始めます。最近は5月でも暑い日が多くなりましたが、高野では広島市内に比べて平均3~4℃気温が低くすごしやすいです。

春~秋の行楽やドライブにぜひ高野町を訪れてみてください。

毎回参加者の皆さんからご好評いただいている「たかの体験」回数を重ねるごとに申し込みも増えております。昨年は、春・夏・秋・冬の4回とも満員で、多くの方に里山体験をしていただくことが出来ました。今年度も「春の田植え体験」は満員になっており、キャンセル待ちの状態です。すでに夏・秋のお申し込みもいただいております。

現在も夏・秋・冬の申し込みは行っておりますので、日程はかなり先になりますが、体験に参加されたいと思われる方がいらっしゃいましたら、お申し込みをよろしくお願いいたします。

<夏・秋の体験は定員に達しました>

こんにちは、地域おこし協力隊の佐々木です。高野町も少しずつ暖かくなってきて、積もっていた雪もほとんど解けて、春が近いことを感じられます。

高野町で四季を感じながら農体験や里山の食材を使った料理を楽しむイベント「たかの体験」 2024年度も春・夏・秋・冬の4回開催され、参加された皆さんにとても好評をいただきました。この度、2025年度の開催が決定し、参加募集を開始しました!

*好評につき春・夏・秋の体験は定員に達しました。

まずは、春のたかの体験「たんぼ手植えと羽釜ごはん炊き」5月10日(土)開催します。昨年は、手植え体験の後に、古民家での羽釜炊きご飯と山菜やアスパラなどの地元食材を使った料理、地元の漬物名人の漬けた漬物盛り合わせなどを楽しみ、食後は古民家の裏山でタケノコ堀をしたり、草原やあぜ道を散策して里山を楽しんでいただきました。

2024年春の体験(手植え体験)

2024年夏の体験(石窯でピザづくり)

2024年秋の体験(稲刈り)

2024年冬の体験(餅つきと雪遊び)

今年は参加者の皆さんにもっと里山を体験していただきたいと思い考えています。ぜひ参加して一緒に楽しみましょう!

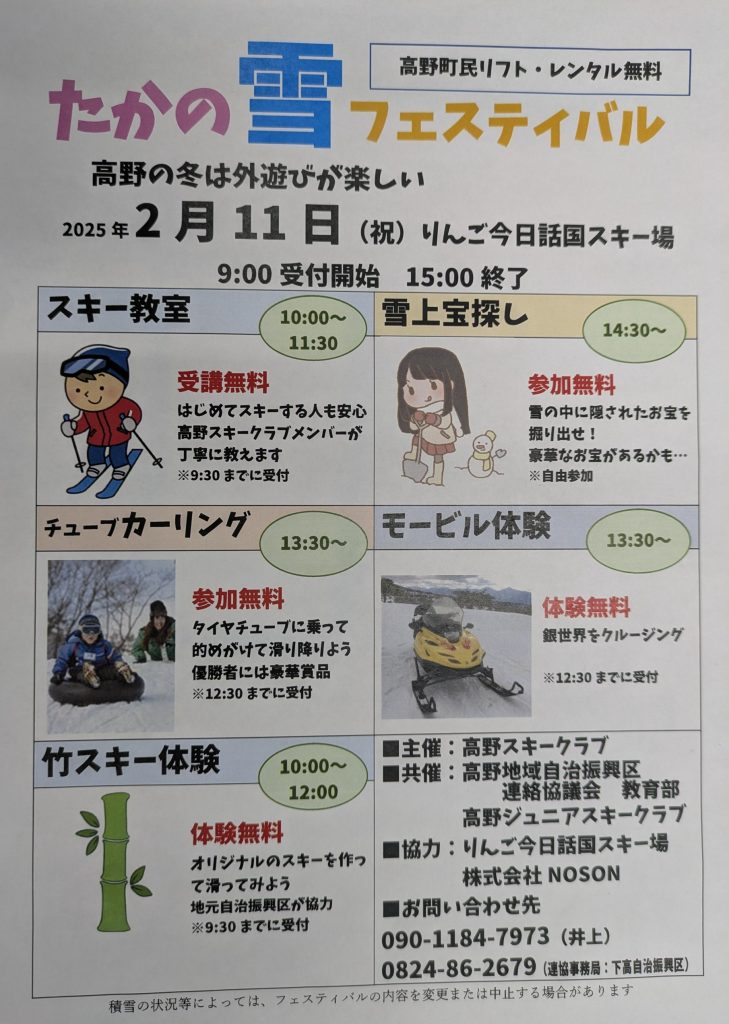

こんにちは。地域おこし協力隊の佐々木です。広島県内では屈指の豪雪地帯でもある高野町では昔からスキーが盛んに行われています。高野町には「りんご今日話国スキー場」という小規模なスキー場があります、松江道の高野インターから1分という好アクセスということもあり冬になると多くの方がスキーや雪遊びを楽しみに訪れます。

2月11日(火・祝)には、高野スキークラブ主催の「たかの雪フェスティバル」が開催され、地元の子どもたちを中心に楽しんでいましたので、その様子をお伝えします。

午前中のスキー教室には30人を超える沢山の方々が参加してくれました。レンタルスキーのサイズあわせなどをスキークラブのメンバーが丁寧に行ってくれました。

参加者のレベルに合わせてグループに分かれてスキー教室が行われました。高野スキークラブのメンバーが丁寧に指導を行い、ジュニアスキークラブのメンバーがサポートを行いました。

午後からはモービル体験やチューブカーリング、竹スキー体験などの体験イベントや雪上宝探しが行われて皆さん楽しんでいました。

チューブカーリングや雪上宝探しでは豪華賞品がプレゼントされました。

昨年は雪不足のために開催中止になってしまい、今年の開催を心待ちにしていた子どもも多かったみたいです。前日までは最強寒波の到来でかなりの荒天でしたが、この日は気温もあがり穏やかな一日になりました。参加者の皆さんは雪の上での一日を満喫して楽しんだようでした。

こんにちは。地域おこし協力隊の佐々木です。広島県の最北端に位置する高野町は県内有数の豪雪地帯として有名です。高野町に移住して2度目の冬ですが、去年は雪の量が少なく、大雪を経験するのは初めてでした。ここでの生活は雪かきや雪下ろし、雪道や吹雪の中での移動など苦労も多くあります。その一方で、美しい雪景色など雪国ならではの良さを感じることが出来ます。そんな高野町での冬の生活の様子をお伝えします。

2月上旬の最強寒波の際には一晩で50cm以上、積雪は130cm以上になりました。屋根の上には1メートル以上の雪が積もり家の周りも雪に囲まれてしまいました。

高野町では雪が積もると朝5時くらいには除雪車が動き始めて通勤時間帯には主要な道は除雪されていますし、雪が降り続く日などは一日中除雪車がいろいろなところで除雪を行っているので思ったより運転はしやすいです。

除雪後に雪が積もった道の走行やホワイトアウト状態になると路肩が分からなくなってしまたりするので雪道初心者の僕は、いつも緊張しながら運転します。

初めて屋根の雪下ろしをしました。屋根の上に上がるのも初めてで、怖いかなと思っていましたが意外にそんなことはなく、景色が良くて気持ちが良かったです。ですが、雪の量も半端なく足場も悪いので、へとへとになりながら一日かけて雪を下しました。

毎日朝と夕方の雪かきが生活のルーティーンになりました。寒波の間は雪かきをしても次の日にはそれ以上に積もっていて絶望する日もありました。

町が雪に覆われると、普段見ている景色も絶景に変わります。特に晴れ間の時には雪が光り輝いて景色が一段と良く見えます。生活の中でこういった景色を見ることができると移住して来て良かったなあと思います。

最低気温がマイナス10度を超える日もあり、つららの長さもメートル越えです!自治振興センターの駐車場では、除雪で寄せた雪が山になり、3mを超えていました。

雪が降らない地域で暮らしてきた僕にとっては、降り積もった雪をみると思わずダイブしてみたり遊びたくなります。

雪の中での生活は厳しいところはありますが、冬が寒い分夏は涼しく過ごせますし、降り積もった雪の雪解け水のおかげで美味しいお米や野菜を作ることが出来ます。このように四季がはっきりと感じることができるところは高野町の魅力ですし、この雪の中の生活を楽しんで過ごしています。

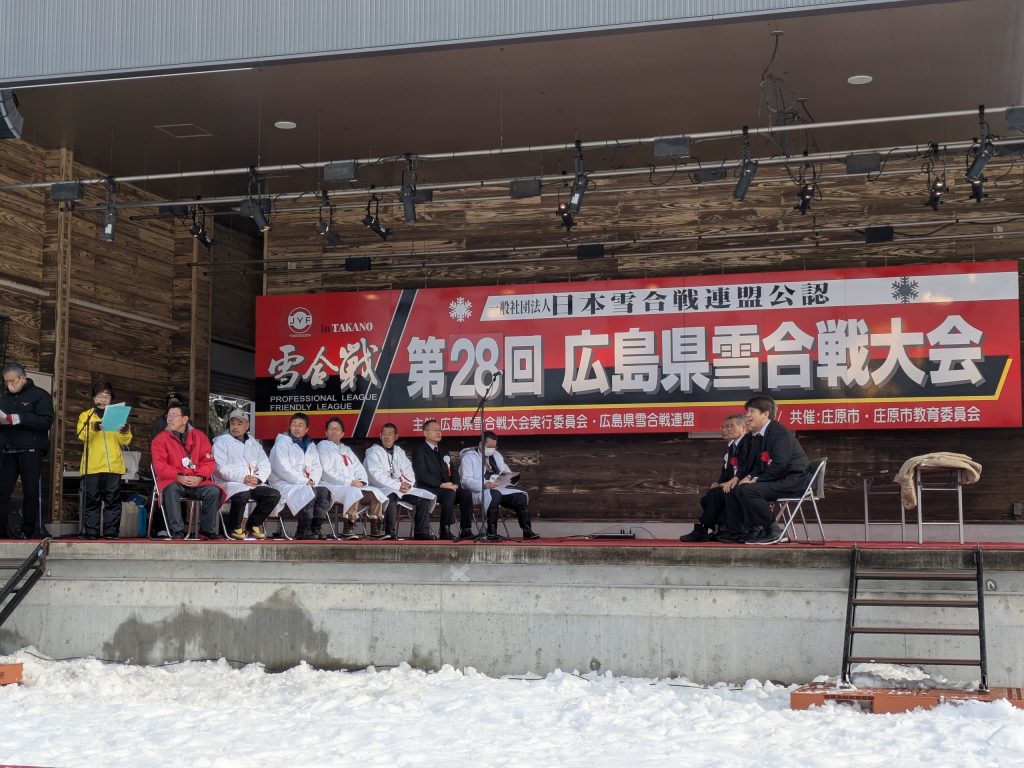

こんにちは。地域おこし協力隊の佐々木です。2月2日㈰に高野スポーツ広場にて雪合戦大会が行われました。会場となる高野スポーツ広場は、前日までの雪でグランドは真っ白、この日は晴れ間も見える絶好の雪合戦びよりになりました。たくさんの選手や観客で盛り上がりをみせた大会の様子をお伝えします。

当日は朝早くからスタッフの皆さんによって会場の準備が行われました。

午前8時を過ぎると参加チームの皆さんが来場し、受付が行われました。

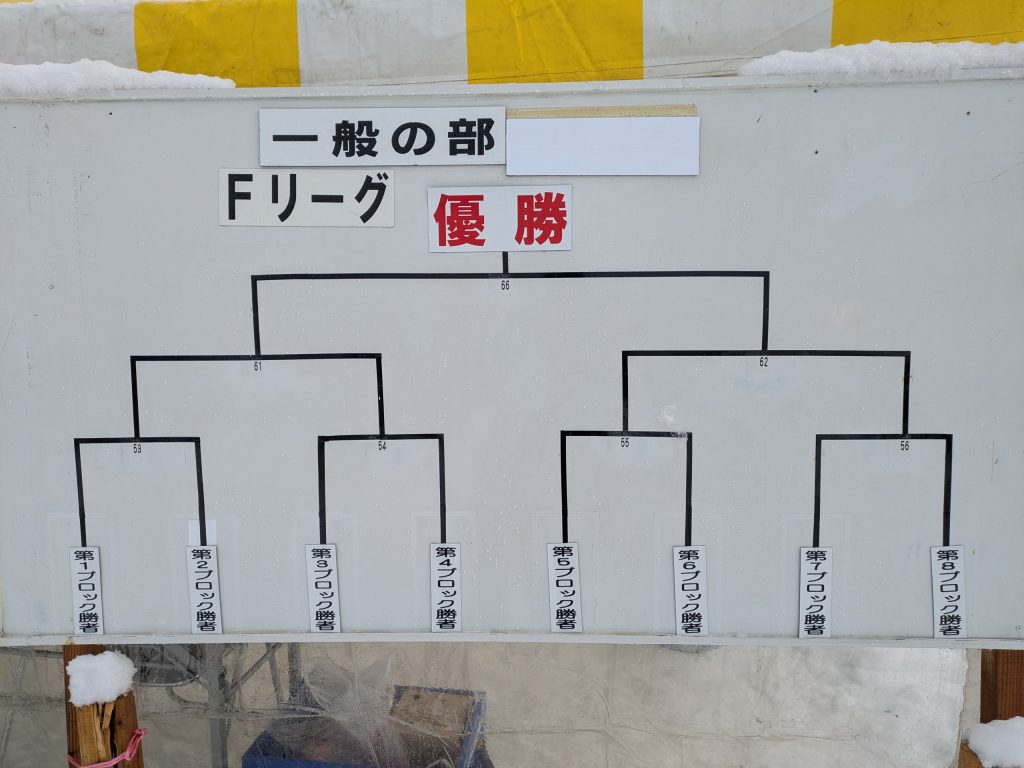

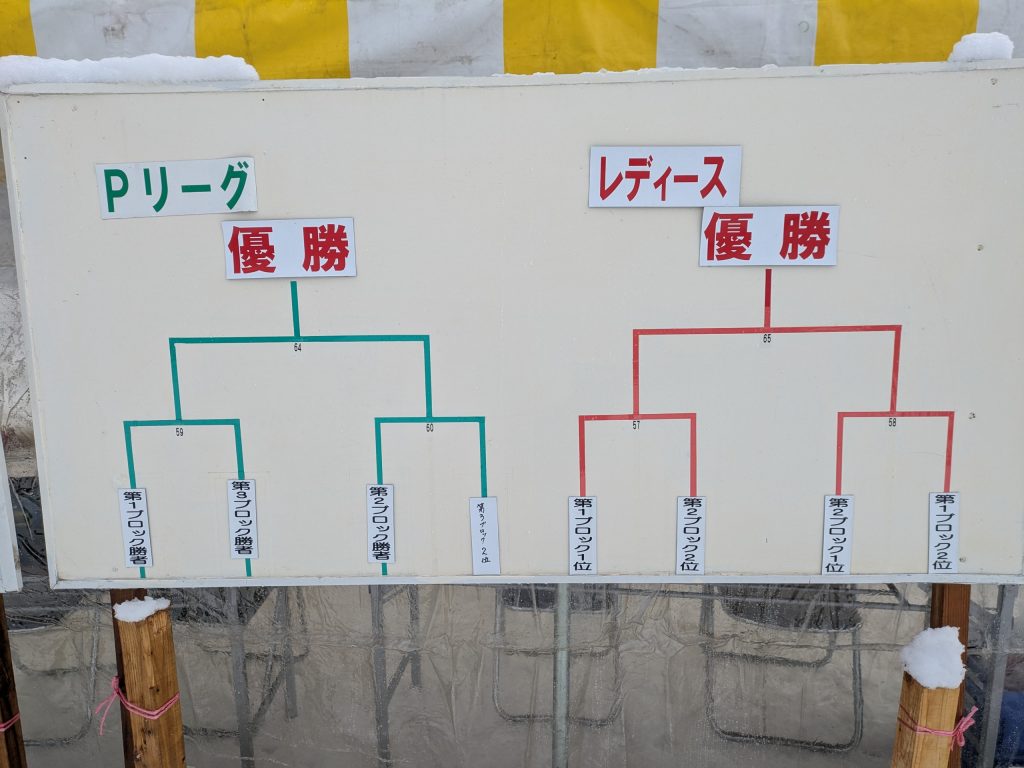

大会には広島県内各地や島根県などから参加があり、一般リーグ、Fリーグ、レディース、ジュニア合わせて51チームが参加して、開会式が行われました。

試合は1チーム7人で行われ、3セットマッチ(1セット3分間)で、2セット先取で勝利します。3分の間に相手のフラッグを取るか、雪玉を相手に多く当ててアウトにすると勝利します。同点の場合は雪ダルマ型の的に5人ずつ投げて当てるサッカーのPKのようなビクトリースローで勝敗を決めます。ルールは細かく決められており、戦術や選手間の連携が重要で、まさにスポーツです。選手の動きや雪玉のスピードは速く、雪玉の当たる音の迫力がありとても見ごたえがあります。

午前中に予選のリーグ戦が行われて、勝ち残ったチームが午後の決勝トーナメントに進出しました。

会場のイベントエリアでは、ビクトリースロー体験、雪上宝探し、のイベントやソリの貸し出しも行われて、子どもたちが楽しんでいました。

フードエリアには、大崎上島の焼き牡蛎の炭焼きや柑橘類のお店、地元の飲食店などが3店、露店屋台のお店など10店舗以上のお店が並び、食べて楽しむことも出来ました。

午前の部と午後の部の間には、テレビ東京カラオケバトル四天王として活躍の広島県三次市在住の久保陽貴(くぼはるき)さんのミニコンサートが行われました。

閉会式の後には餅まきで、一等 JALの北海道往復航空券などの抽選も行われて、大盛況のうちに大会は終了しました。